质谱仪又称质谱计,分离和检测不同同位素的仪器,即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。它被广泛应用于环境监测、食品安全、生命科学、材料分析等前沿领域,是现代实验室中不可或缺的“分子侦探”。

质谱仪的核心任务可以概括为两个字:“识别”。仪器能用高能电子流等轰击样品分子,使该分子失去电子变为带正电荷的分子离子和碎片离子。这些不同离子具有不同的质量,质量不同的离子在磁场的作用下到达检测器的时间不同,其结果为质谱图。

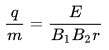

原理公式:

质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的一种分析方法。

质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。

一、工作原理

质谱分析的核心环节聚焦于气相状态下对样品分子的电离与碎裂过程。当样品分子进入离子源后,会被电离,进而产生具有独特特征的离子碎裂模式。这些碎裂模式犹如分子独一无二的“指纹”,能够为研究人员提供丰富且关键的分子结构信息。

尽管复杂,质谱仪的基本原理可拆解为电离、分离、检测三大步骤:

1、电离(将样品转化为带电粒子)

通过激光、电击或高温等方式,把样品“打碎”成带电粒子(离子)。常用方法包括电子轰击(EI)、电喷雾(ESI)等。这一步的目的,是让原本中性的分子变成可操控的“电荷体”。

2、分离(按质荷比排序飞行速度)

离子被加速后进入磁场或电场中,不同质荷比的离子飞行轨迹和速度不同。质谱仪便通过这些差异,将它们在时间或空间上分离开来。

3、检测(记录并生成质谱图)

当离子撞击检测器时,会转化为电信号,形成一个个“峰值”,组成质谱图。这个图就像分子指纹,科学家可以通过它判断一个样品中含有哪些成分,以及它们的比例和结构特征。例如,在法医学实践中,质谱仪常常与气相色谱(GC)或液相色谱(LC)联合使用。首先,利用色谱法的高效分离特性,将样品中复杂的不同化合物逐一分离;随后,把分离得到的单一化合物依次导入质谱仪,在质谱仪内经历离子化、分离以及检测等步骤。通过这一系列操作,最终能够获取化合物的保留时间以及质谱信息,为法医学证据分析提供坚实有力的支撑。

二、仪器组成

质谱仪主要由五大关键部件构成,分别为真空系统、离子源、质量分析器、离子检测器以及数据记录系统,其中以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。

1、离子源

离子源在整个仪器中扮演着至关重要的角色,其职责是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。离子源作为质谱仪中负责将样品分子电离为离子的关键核心部件,不同类型的离子源技术适配于不同特性的样品以及多样化的分析需求。常见的离子源技术主要有以下几种。

• 电子电离(EI)

该技术利用高能电子与样品分子之间的相互作用,促使样品分子电离。电子从特制的灯丝发射出来,在磁场的作用下,以螺旋状路径运动,这种独特的运动方式增加了电子与样品分子相互碰撞的概率。样品分子在电离后,会形成分子离子以及众多碎片离子,通过对这些离子的分析,可以获取丰富的分子结构信息。然而,该技术存在一定局限性,分子离子可能因过度碎裂,导致难以被有效检测。

• 化学电离(CI)

此技术借助试剂气体(例如甲烷)所发生的离子-分子反应来实现对样品分子的电离。首先,试剂气体被电子电离,随后与样品分子发生诸如质子转移、质子抽取以及加合物形成等一系列化学反应,最终产生样品的假分子离子。该过程几乎不会引发样品分子的碎裂,属于一种较为温和的“软”电离过程,特别适用于对那些容易发生碎裂的分子进行分析检测。

• 电喷雾离子化(ESI)

在LC-MS系统中应用广泛。其原理是通过在毛细管与反电极之间施加电场,使液体样品发生雾化并带上电荷,随着溶剂的逐渐蒸发,最终产生气相离子。ESI同样属于“软”电离方法,它能够产生多电荷离子,对于分析大分子以及非挥发性分子具有很大优势。

• 大气压化学电离(APCI)

与ESI技术存在一定相似性。色谱柱流出的样品经气动雾化器形成细微喷雾,液滴在加热室中迅速脱溶汽化,随后在电晕放电电极上发生电离,通过离子与样品分子之间的碰撞,将电荷成功转移到样品分子上。该技术具有电离效率高、产生的分子离子碎片少等优点。

2、质量分析器

质量分析器则依据离子所具有的质量-电荷(m/z)比这一特性,对离子进行精准分离;分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。

与离子源类似,质量分析器也存在多种不同的设计方案,这些方案在离子筛选的方式、分析器的传输性能、可测量的上限质量范围以及分辨率等方面均有所差异。离子透过率这一指标,表征的是通过分析器抵达检测器的离子数量与离子源产生的离子总数的比值;质量上限指的是能够测量的最高m/z值;而分辨率体现的则是分析器对质量极为相近的两个离子的分辨能力。

• 扇形质量分析器

在扇形质量分析器的质量分析进程里,离子会在外加磁场或者电场的作用下实现分离。以磁性扇形分析器为例,来自离子源的离子在外部施加磁场的影响下,朝着检测器方向移动。磁场会促使离子沿着弯曲的轨迹运动,其曲率半径由加速电压以及磁场强度共同决定。在特定的电压和磁场强度条件下,仅有特定m/z值的离子能够沿着精准的曲率半径顺利抵达检测器。所以,通过对电压或者磁场强度进行扫描操作,不同m/z值的离子便会依次到达检测器。另外,静电分析器还能够安装在磁扇区之前(即双聚焦模式),以此强化对具有相同 m/z 值但动能存在细微差异的离子的聚焦效果,进而提升分辨率。

• 飞行时间质量分析器

飞行时间分析器具有一个特点,即离子的分离过程是在无场区域内进行的。从离子源产生的离子会被加速至相同的动能状态,随后测量这些离子穿越飞行管所需耗费的时间。尽管离子具有相同的动能,然而由于m/z值不同,它们的速度也各不相同。质量较小、m/z值较低的离子速度相对较大,因此在飞行管中的移动速度更快,会先于质量较高的离子到达检测器,从而达成离子分离的目的。飞行时间质量分析器近期与一种相对新颖的电离技术——实时直接分析(DART)相结合。这种 DART技术能够在大气压环境下对样品进行电离,并且几乎不需要对样品进行复杂的预处理。DART与飞行时间质量分析器的这种组合模式,在实验室应用中愈发常见,特别是在分析受控物质领域展现出独特优势。不过,就目前而言,飞行时间质量分析器在实验室中尚未成为常规使用的设备。更为常见的商用气相色谱-质谱联用仪和液相色谱-质谱联用仪,通常配备的是四极杆或离子阱质量分析器。

• 四极杆质量分析器

四极杆质量分析器由四根相互平行、具有双曲线截面的导电杆构成,这些导电杆围绕中心轴等间距排列,离子则沿着中心轴进行传导。导电杆与射频(RF)和直流(DC)发生器相连接,相邻导电杆的射频相位呈现相反状态。对于一组给定的射频和直流电位,仅有在较窄m/z值范围内的离子能够拥有稳定的运动轨迹并到达检测器;其他所有离子则会撞击导电杆并被中和。在全扫描模式下,射频振幅和直流电压会在保持恒定比率的同时进行扫描,这样一来,m/z 值越大的离子越有可能到达检测器。然而,全扫描模式存在一个弊端,即每个m/z值的离子在分析器中停留的时间极为短暂,所以在每个扫描周期内,仅有一小部分离子能够到达检测器。为了提升灵敏度,可以采用选择离子监测模式,也就是针对特定的相关离子施加射频和直流电压。由于在给定的扫描周期内,扫描的m/z值数量减少,因此有更大比例的目标m/z值离子能够到达检测器,从而有效提高了检测灵敏度。

• 离子阱质量分析器

离子阱质量分析器由一个环形电极以及位于上下两端的端盖电极共同组成。一般情况下,离子在阱外生成,然后通过其中一个端盖电极上预先开设的小孔进入阱内。所有不同m/z值的离子都会被存储在阱中,在三维空间内做谐振运动,并且每个m/z值的离子都具有一个特定的振荡频率。通常会在阱中引入氦气等阻尼气体,其作用在于在离子注入过程中,能够高效地捕获离子,同时还能促使碰撞诱导解离现象的发生。在商用仪器中,会在环形电极上施加频率固定但振幅可变化的射频电压。通过从低到高对射频振幅进行扫描,m/z值逐渐增大的离子会变得不稳定,进而从阱中喷射出去,由此实现全扫描过程。

• 串联质谱法

串联质谱(MS/MS)涉及两个相互独立的质量分析阶段,该技术可用于解读质谱中离子之间的内在关系,或者识别复杂混合物中未经事先分离的化合物。虽然MS/MS扫描存在多种不同类型,但在实际应用中,最为常用的是“产物离子扫描”。在这种扫描模式下,首先将感兴趣的离子分离出来(去除其他所有离子),接着对该离子进行碎裂处理,随后收集产生的质谱信息。如此得到的质谱图,仅包含来自相关离子的碎片离子信息。MS/MS实验主要有“空间串联”和“时间串联”两种方式。“空间串联”至少需要两个不同的质量分析器,在实际操作中,常常会使用三重四极杆仪器。这类仪器由三个串联在一起的四极杆组成:第一个和第三个四极杆承担质量分析器的功能,第二个四极杆则是仅施加射频的纯射频四极杆,其作用是作为碰撞池。在进行产物离子扫描时,相关离子在第一个四极杆中被筛选出来并加速进入第二个四极杆,在这里与试剂气体发生碰撞。碰撞产生的碎片离子会在第三个四极杆中进行扫描,最终生成质谱图。另一方面,离子阱质量分析器可用于“串联-实时”质谱分析。在这种情况下,对感兴趣离子的选择、碎裂以及对产生离子的收集等一系列操作,均在同一个阱中完成。起初,将所需m/z值的离子存储在阱内,而其他所有离子则通过施加宽带波形被排出阱外,宽带波形能够加速除所需离子之外的所有m/z值的离子。然后将剩余的离子加速至非喷射速度,使其与氦阻尼气体发生碰撞并碎裂。接着通过扫描射频振幅,将碎片离子依次从阱中射向检测器,进而生成仅包含相关离子碎片信息的频谱。

3、离子检测器

离子检测器专门用于记录经过分离后的离子强度;数据记录系统负责对离子检测器产生的微弱信号进行放大处理,并将其数字化,最终生成可供分析解读的质谱图。在气相色谱-质谱联用(GC-MS)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)仪器中,电子倍增器是最为常用的离子检测器。这主要是因为它具有体积小巧、能够对信号进行放大以及成本相对较低等优势。倍增器整体呈喇叭形状,由玻璃材质制成,并在其表面涂覆有一层半导体材料(例如铅氧化物)。当这种材料受到高能粒子撞击时,能够较为容易地释放出二次电子。倍增器的最外端维持高电位,而最内端则接地。来自质谱分析器的离子能够被加速至倍增器的外端,在与倍增器表面发生碰撞时,会释放出多个电子。这些电子会被进一步吸引进入倍增器内部,并与倍增器表面发生更多次碰撞。每次电子与表面碰撞时,都会激发出更多的电子。如此一来,离开质谱分析器的离子束就被转化为一系列类似瀑布般的电子流。大多数倍增器的信号放大倍数处于10^5到10^6这个量级范围。最终产生的电流会在模数转换器中被数字化处理,并传输至计算机系统,在计算机中生成质谱图。

4、真空系统

真空系统为整个质谱分析过程营造了稳定可靠的环境,它能够有效防止气相离子与中性分子发生碰撞。一旦发生此类碰撞,不仅会导致质谱仪的灵敏度大幅降低,还会使质谱结果的解析变得极为复杂。通常情况下,真空系统能够将内部压力降低至10-9 torr(1.33×10-7Pa)的低水平。

5、数据记录系统

• 质谱图构成

质谱图是一种以图形形式呈现的数据结果,其中Y轴表示相对丰度,X轴表示m/z值。质量最高的离子通常是分子离子的某种表现形式,其具体的m/z值取决于所采用的电离技术。在谱图中,丰度最高的离子被称作“基峰”,并将其丰度设定为100%。其他所有碎片离子的丰度均是相对于基峰来进行表示的。

• 电离技术与数据特点

数据解读的复杂程度以及能够获取的有效信息,在很大程度上依赖于所采用的电离技术。例如,电子电离(EI)能够产生数十个单电荷碎片离子,从而为分析提供丰富的分子结构信息。与之相反,像电喷雾电离(ESI)等技术则能够提供多电荷离子,这对于分析m/z值范围有限的仪器而言非常实用。无论使用哪种电离技术,分子通常都会以一种独特且具有重复性的方式产生碎片,所以质谱图能够作为该分子的特征标识,可与在相似条件下从其他来源收集到的质谱图进行比对分析。

• ICP - MS 联用与元素分析

将质谱仪与电感耦合等离子体(ICP)这样的离子源相结合,能够针对每个被分析的样品生成元素信息。ICP源由一团温度极高的气体(通常为氩气)构成,其作用是使样品原子化并电离。随后,生成的离子被传输至质谱仪中,进行后续的分离和检测操作。通过所生成的质谱图,可以依据存在离子的质量来确定样品的元素组成。利用ICP-MS技术,几乎能够检测周期表中的所有元素,其检测限范围极广,从低至亿分之几(mg/L)到低至万亿分之几(ng/L)。

三、样品引入

样品引入质谱仪的方式会根据样品类型的不同而有所差异,常见的引入方法包含以下几种:

1、直接插入探头

此方法适用于相对较为纯净的固体样品。借助真空互锁系统,可将样品直接插入到离子源部位,进而使样品在离子源内实现电离。

2、膜接口

主要用于液体或气体样品的持续稳定引入。样品通过膜接口进入离子源,在膜的特殊作用下,样品分子选择性地透过膜进入离子源,完成电离过程。

3、大气压离子源

样品在大气压环境下实现电离,产生的离子借助一系列精心设计的聚焦透镜,被精准转移至质量分析仪。在气相色谱-质谱法(GC-MS)以及液相色谱-质谱法(LC-MS)系统中,样品首先被注入色谱系统,在色谱系统内被分离成单个纯净的化合物后,再被转移至质谱仪进行电离与分析。在GC-MS系统里,毛细管柱的流速与真空系统能够良好兼容,色谱柱可通过传输线直接连接至质谱仪的离子源;而在LC-MS系统中,大气压电离子源巧妙解决了高流速带来的问题,离子通过特定的孔道采样进入质量分析器。

四、应用范围

质谱仪并不只活跃在化学实验室,在多个行业中都扮演着关键角色。常见用途包括:检测食品中的农药残留、非法添加剂;分析血液中的药物代谢成分;鉴定化学物质的纯度;探测环境污染物的微量痕迹。

1、食品安全

检测瘦肉精、农残、防腐剂,精度可达ppb(十亿分之一)级别。

2、医学诊断

进行代谢物、毒物、病原体的高通量筛查。

3、环境监测

追踪空气、水体中的微量污染物,如重金属、持久性有机污染物。

4、刑侦鉴定

分析毒品成分、火灾残留物、爆炸物成因。

5、材料科学

分析合金成分、纳米颗粒结构。

在新冠疫情期间,质谱仪还用于疫苗开发中的蛋白质结构解析,可谓“幕后功臣”。